-

<화장> 영화로서의 작품, 묵직하고 깊게문화예술 감상기/Movie Talk 2015. 5. 13. 16:18

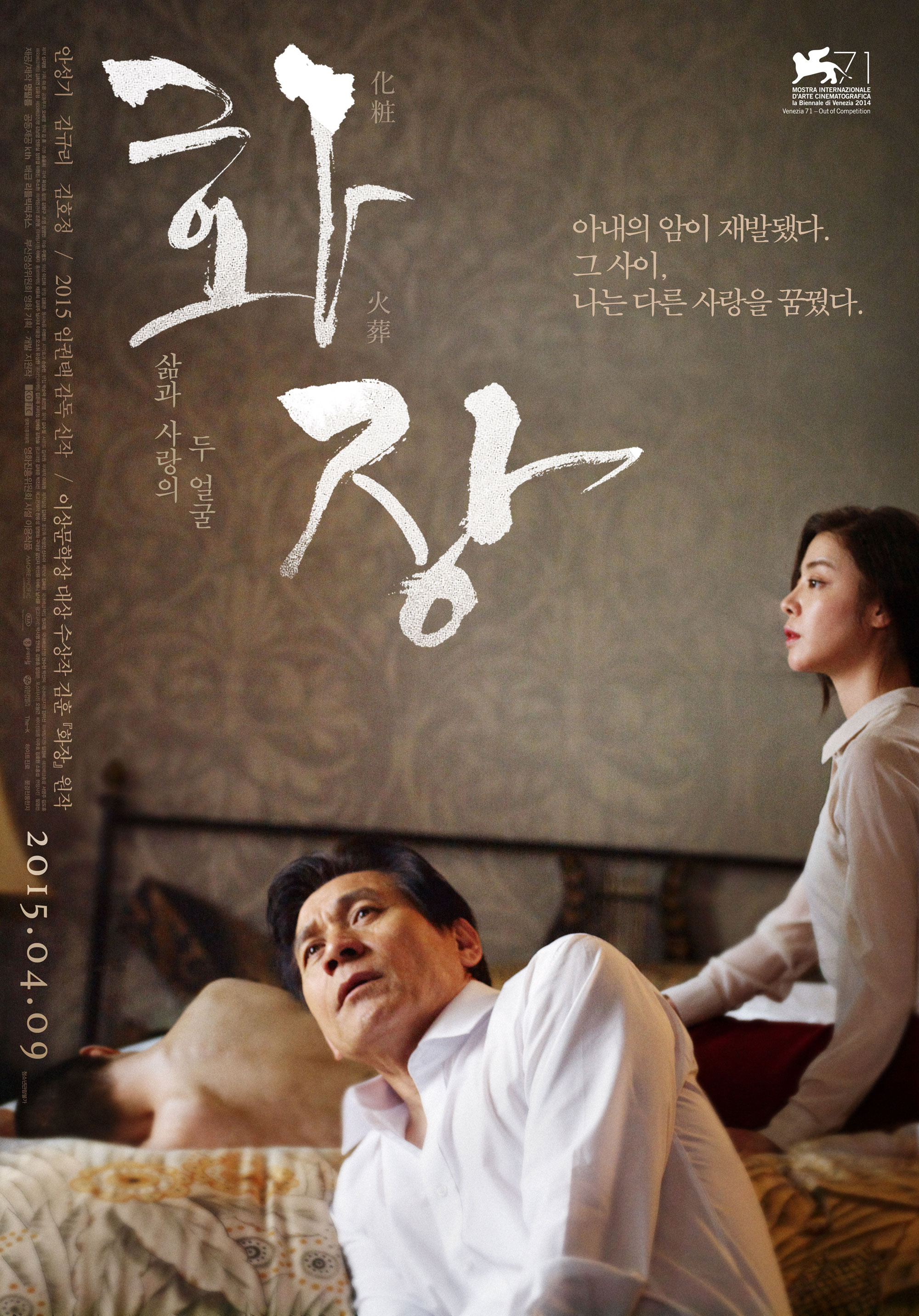

<화장>

Revivre

영화로서의 작품, 묵직하고 깊게

-

아직 김훈 작가님의 [화장]은 읽어보지 못했다. 그래서 다양한 측면에서 이 영화에 대해 쓰기는 어려울거 같다. 그럼 왜 글을 쓰고 있냐고 물어보는 독자분도 있을 것이다. 그 이유는 내가 원작을 읽지 않았음에도 불구하고 영화자체로서도 큰 가치를 지니고 있음에 나는 글을 쓰게 되었다. 원작이 존재했는가 하는 의문이 들 정도로 난 이 영화가 그냥 한 작품으로 느껴졌다. 그리고 원작을 읽고 그것이 좋다하여도, 영화로서 <화장>은 따로 기억될 것 같다. 그건 책이 가지지 못하는 영화 고유의 표현방식을 잘 살린거라 판단된다. 책이 아닌 영화만이 표현되어 질 수 있는 부분은 독립되어 있지 않은가? 그러므로 이 영화는 그 부분만을 가지고도 이야기할 충분한 주제가 있다고 판단되어 글을 쓰게 되었다. (물론, 후에 원작을 읽고 비교하며 글을 쓰게 되겠지만.......)

중년이 훌쩍넘은 한 남자의 아내가 암에 걸리게 되었다. 그는 아내의 옆을 지키며 간호를 한다. 일에 치이며 아내를 돌보는 것이 남자에게는 굉장히 힘겹다. 그러던 어느 날 자신의 회사에 입사한 젊은 여자가 눈에 들어오기 시작한다.

간단한 시놉시스만으로도 참으로 독특한 이야기를 지녔다는 느낌을 받는다. 그리고 저 심플한 스토리 속에는 심플하지 못한 감정선들이 엮여 있으며, '삶'과 '죽음' 그리고 '사랑'이라는 이 단어들이 머릿속에 탁! 하고 떠른다. 이 세 단어들이 어떻게 조화를 이룰지가 궁금하게 되었다. 그래서 난 영화를 보게 되었다.

일단 연출적인 측면을 보자면 묵직하고 깊게 화면들을 구성하였다. 미쟝센 또한 화려하진 않고 어찌보면 약간은 심플 할 수도 있지만(최근 개봉한 아리아라는 영화와 비교를 해보자면 심플하다는 의미) 이 영화가 지닌 미쟝센의 힘은 아죽 깊고 묵직하다. 첫장면부터 검은 상복을 입은 사람들 사이에서 포인트처럼 빛나고 있는 붉은 색. 심지어 추은주는 혼자 빨간색 옷을 입고 있다. 이 한 장면으로 주인공의 내적심리가 모두 표현이 된다. 오상무는 슬쩍슬쩍 뒤를 쳐다보며 추은주를 응시하지만, 다가가지는 못한다. 아내의 옆을 지키며 죽음의 길로 천천히 걸어가고 있을 뿐이다. 어찌보면 이것이 추은주와 오상무의 거리가 아닐까 한다. 내면과 현실. 그것들이 충돌하는 아니면 충돌치 못하는 뭐 그런 관계랄까? 정의내리기 쉽지 않은 장면이다. 하지만 중요한건 논쟁이 되어질 장면이라는 것이다. 그리고 보는 관객들 하나하나에게 다르게 해석되어질 장면이라는 것이고, 그 의미는 오로지 나만의 장면이 될 수도 있다는 의미일 수도 있다.

이 미쟝센이 영화적으로서 큰 의미를 지닌다고 생각한 이유는 영화가 가질 수 있는 표현법이자, 영화를 예술로서 인정할 수 있는 장면이기 때문이다. 이 장면은 관객들에게 주입을 하지 않는다. 즉, 예술은 누군가에게 주입을 하지 않는다. 인간과 인간의 관계는 안드로메다보다 복잡한 것이고, 예술은 그 복잡한 세계의 한 부분을 살짝 던질 뿐 답을 던지지는 않는다. 그저 보는 관객 스스로 그것을 판단하게 하고, 예술의 세계로 초대하는 것이다. 위대한 예술작품은 관객에게 주입식 교육의 형태를 띄우지 않는다. 그저 질문을 던질 뿐이다. 이 <화장>이란 영화의 첫 초대장은 그야말로 예술적이라고 말할 수 있다. 우리에게 비유적으로 던져준 것이다. 그리고 당신은 이 상황이라면 어떠한지 우리 스스로에게 바통을 넘겨주고 있다. 초대장. 우리에게 이 영화와 함께 갈 초대장을 주는 첫 장면이다. 나는 그리로 쑥 빨려들었다.

플롯의 구성이 복잡하게 얽혀있다. 과거와 현재 그리고 상상의 세계까지. 이것들이 엉켜서 영화를 보는게 불편하다고 느낄지 모르지만, 사실 오상무의 감정을 따라가는 것에 있어서는 힘든 부분이 없다. 이 영화는 시간순의 배열로서 그리고 사건의 기승전결로서 포커스를 두고 보면 아주 곤란한 영화이다. 오상무의 감정과 함께 가야하는 영화이다. 어찌보면 복잡한 플롯의 구조가 오상무의 내적 파편들의 나열일 수도 있다는 생각을 한다. 특히 상상씬 같은 장면에선(물론, 김규리 배우의 노출씬이 논란이 되었지만) 오상무의 감정상태를 너무나도 잘 표현했다고 생각한다. 아내와 함께 관계를 가지는 장면에서 남자들이 잠자리에서 가지는 뇌구조가 실체로 드러난 듯한 느낌이었다. 나도 남자로서 느끼지만 종종 그러지 않는가? 마음이 떠난 사람과의 잠자리는 정말 최악이지 않는가? 그러나 티를 내지 않는다. 그렇지만 속으로 상상한다 사랑하는 사람과 사랑을 나누고 있는 장면을. 하지만 남자들이 간과하는 점이 하나있다. 그것은 바로 여자들은 마음이 떠난 남자의 마음을 직감적으로 느끼고 있다는 것이다. 아마 영화속 아내도 노골적으로 따지는 장면은 있지 않았지만 느끼고 있었을 것이다. 아내가 "이 와인 뭐야?" 하는 장면부터 아내는 조금씩 느끼고 있던 것이다. 그리고 아내는 이런 말을 내뱉는다. "내가 빨리 죽었으면 좋겠지?" 그래. 그 장면을 통해보면 아내는 느끼고 있던 것이다. 오상무의 마음에 다른 여자가 들어와 있다는 것을.

이런 장면들 하나하나와 플롯의 구성이 너무나 영화다운 표현이라고 생각한다. 영화만이 가질 수 있는 플롯의 배치와 상상씬의 연결 그리고 그것을 통한 캐릭터의 내적표현은 정말 탁월하다고 생각된다. 어느 예술분야에서도 할 수 없는 구조 아닌가? (물론, 소설에서도 가능하지만 화면을 통해 실제적으로 눈으로 맞닥뜨리는 것이 더 표현의 전달이 배로 된다고 생각한다. 극히 개인적인 생각이다.)

이 영화를 보면서 소설과 영화라는 약간 비슷하면서도 다른 느낌의 두 분야에 대하여 생각해보는 계기가 되었다. 나도 소설을 사랑하는 한 사람으로서 소설에서 표현되어지는 글의 아름다움은 이루말할 수 없는 감동을 준다고 생각한다. 그러나 때로는(영화를 보는 순간은) 말없이 고요하게 내 눈앞에 보여지는 이미지 만으로도 책의 글과 같은 표현이 될 수 있음을 느낀다. 그리고 무언의 표현 또한 아름다움이 있고, 그 아름다움은 책이 주는 것과 비슷하게 나를 감동시킨다. <화장>이 영화다움을 간직한 영화라는 이야기를 한 것은 이런 포인트에서 일 것이다. 미쟝센의 배치라던지 플롯의 구조 그 모든 것은 어찌보면 무언의 이미지적인 표현들이었다. 그리고 그것을 가능하게 하는 것은 영화를 통해서 이루어진다.(물론, 미술에서도 가능하지만 난 영화가 좀 더 강렬하다고 생각한다. 극히 개인적인 생각이다. 오해마시길) 그런 깊음과 묵직함을 간직한 영화가 <화장>이라고 생각되어진다. 이 영화를 보면서 알렉산드르 아스트뤽이 말한 '카메라 만년필설(Camera Stylo)'이 생각났다. 모든 구성이 감독과 함께 간다. 임권택 감독님은 카메라를 정말 만년필처럼 사용하신 것 같다.

난 영화로서 <화장>을 기억하고 싶다. 이 작품은 원작이 있는지 조차도 모를 정도로 영화로만 봐도 참 좋은 작품이다. 그리고 소설을 읽으신 분들은 영화로서 표현된 장면들을 다시한번 곱씹어봤으면 좋겠다. 그리고 마지막으로 내 개인적인 생각을 남기자면 '카메라'도 소설처럼, 찍어내는 것이아니라 어찌보면 '써나가는' 것이다.

Written by 두루미

사진출처-다음영화

p.s. 너무 영화가 짱이라는 식으로 글을 쓴거 같지만 전혀 그런 의도는 없습니다.^^ 단지, 영화의 특징을 서술한 것 뿐! 전 소설과 미술 그리고 음악을 사랑하는 사람입니다^^

'문화예술 감상기 > Movie Talk' 카테고리의 다른 글

<하트비트 Heartbeats> 두근거리지 않는 영화 (0) 2015.05.15 <위대한 독재자> 찰리채플린의 웃음 그리고 그의 마스터피스 (0) 2015.05.13 <버드맨> 내면의 거울을 선물한 Birdman (0) 2015.05.13 <아리아> Aria? 흠... 글쎄 그게 말이야 (2) 2015.05.13 <결혼하지 않아도 괜찮을까> 여성분들에게 띄우는 응원의 편지 (0) 2015.05.13